よく読まれています

-

1

1 【取扱い業務・費用一覧】

出張料 出張料 場所 日当 東京都・茨城県・千葉県の事務所から50KM圏内 ※事務所は3か所にあります 無料 上記以外 実費 業務別報酬一覧 相続手続き 申請の種類 費用総額(税込) ...

-

2

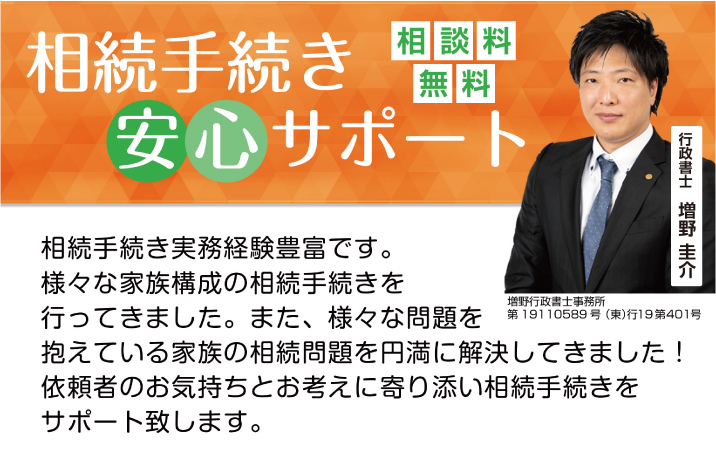

2 相続手続きなら【茨城県の増野行政書士】相談料無料の安心サポート

対応地域内なら何処でも伺います フットワークの軽さに定評のある「増野行政書士事務所」です。対応地域なら全域無料でご相談にお伺いいたします。 茨城県対応地域 龍ヶ崎市、取手市 ...

-

3

3 その退職本当に自己都合?「嫌がらせ」による退職ではありませんか?

Wokandapix / Pixabay 社内で上司のパワハラを受けていた、嫌がらせを受けていた、そのような状況で退職を決意したのであればそれは自己都合の退職ではありません ...

-

4

4 平成29年児童虐待は過去最悪の件数に。いまだそのスピードは加速しています。

年々増加し続けている児童虐待、近年その虐待件数はスピードを増し平成29年度統計速報で過去最悪の最多件数133,778件となっています。 平成29年度 児童相談所での児童虐待相談対応件数< ...

- 2021.04.28

- 【最新】令和2年(2020年)の児童虐待事件まとめ

- 2021.04.23

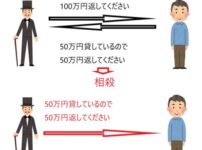

- 【相殺の要件等】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第505条)

- 2021.04.20

- 【弁済による代位の効果】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第501条)

茨城県竜ヶ崎市の増野行政書士

法人・個人様まで、

全ての方に<親切・丁寧・迅速>にご対応致します。

茨城県龍ヶ崎市にある

「増野行政書士 国際総合事務所」です。

相続・遺言書の作成・サポート、在留資格更新、許可・許認可申請書類作成、

契約書の作成、会社設立のサポート、離婚相談・内容証明等を行っております。

大切なご家族を守るため、人生最後の日を迎えるまでの財産管理についてのご相談、

被相続人の亡くなった日から始まる相続手続きのご相談までトータル的にサポート致します。

茨城県南部(龍ヶ崎市・つくば市・牛久市・稲敷市・土浦市・取手市)を中心に、

東京・千葉・埼玉・栃木・群馬など、広く関東一円のお客様にも対応しております。

全サービス無料で相談賜わります。

まずはお気軽にご連絡下さいませ。

増野行政書士のサービス

相続のお手続きのサポート(茨城県・千葉県・東京都など)

サービス案内

事務所案内

| 事務所名 | 増野行政書士 国際総合事務所 |

| 所在地 | 〒301-0043 茨城県龍ケ崎市松葉4-6-18 |

| 電話番号 | 0297-66-7327 |

| 携帯番号 | 090-2324-6154 |

| FAX番号 | 0297-66-7328 |

| 営業時間 | 10:00~20:00 |

| 定休日 | 日・祝日 |

| 代表者 | 増野 圭介 |