AさんがBさんに100万円貸した場合、AさんはBさんから100万円を返してもらう権利があります。これを債権と言いますが、Aさんの債権を別のCさんに譲渡することができます。しかし、債権を譲渡する場合、限界はあるのでしょうか。今回は債権の譲渡に関する仕組みについて解説したいと思います。

民法条文の変更

【改正前民法】

(債権の譲渡性)

第466条

1 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。

↓

【改正後民法】

(債権の譲渡性)

第466条

1 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。

3 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。

4 前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。

第466条は改正前から内容が追加されたものになります。債権の譲渡は基本的にできることがまず示されていますが、できない例外や、債務者が反対した場合についても明文化しています。

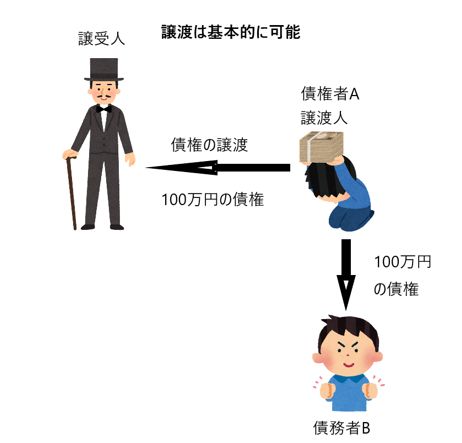

債権の譲渡は基本自由

債権というAさんがBさんに100万円を貸していたら、AさんはBさんに100万円を返してもらえる権利がありました。この債権は譲渡ができます。譲渡とは、譲り渡すことです。(466条1項)つまり、他の人に100万円を返してもらえる権利をあげてしまうことです。

「譲受人」というのは、債権を譲渡されて受け取る人です。逆に債権を譲渡する人を「譲渡人」と言います。

当然、あげたAさんは損をしてしまうことになりますが、なんらかの理由があって他の人に渡してしまいたいという場合もあるかもしれません。ただし、どんな債権でも譲渡できるわけではなく、「その性質がこれを許さないとき」は例外となっています。(466条1項ただし書き)

許さないときというのは、譲渡してはいけない債権や、特定の人にしか帰属しえない債権を表しています。

このように、債権の譲渡は基本的にできますが、もし債権の当事者、つまり借金を返すBさんが譲渡に反対した場合はどうなるのでしょうか。

当事者が譲渡に反対した場合

当事者が譲渡に反対した場合、改正前では「前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない」とあるので、当事者が反対の意思表示には譲渡できませんでした。ただし、「善意の第三者に対抗することができない」つまり、反対の意思表示はできますが、悪意がある譲渡の場合のみ、有効であったということです。

しかし、改正後では、「当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない」(466条2項)となりました。

つまり、基本的に当事者が譲渡に反対したり、制限したとしても、債権の譲渡はできるということになりました。

そもそも、債権の譲渡は債権者の権利であり、それを制限してしまうのはかなり強いものでした。そのため、原則債権の譲渡の制限はできないと変更されたのです。しかし、改正前にあったような悪意のある人に債権が渡ってしまうのは問題です。反社会的勢力に債権が譲渡されてしまったりしたら大きな問題です。そのため、改正前の2項の内容は、改正後の3項以降で調整されることになりました。

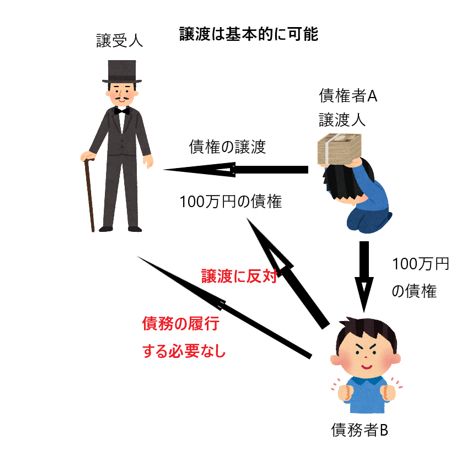

債務者が譲渡を事実上制限できる場合

債権の譲渡自体は債務者は止めることはできません。しかし、改正後466条は債務者の権利を保護することを考えています。そこで重要になるのが、「譲渡制限の意思表示」です。

2項にある「譲渡制限の意思表示」は、債権の譲渡をしないでと債務者が表明することです。

この意思表示をしたところで、Aさんが譲渡することを止めることができるわけではありません。しかしこれをした場合、3項では、「譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。」となりました。

つまり、反対の意思表示をしたのを聞いた場合や、債務者が手紙などで通知したのに譲受人に過失があり紛失してしまったような場合は、債務者が債務の履行を拒めるということです。

債務の履行を拒めるのであれば譲受人に債務者が対抗することが事実上できます。履行されないとわかれば、譲渡をしないという選択にも繋がるでしょう。

上の図のように、3項と2項を合わせると、譲渡人は、譲渡の意思表示をすることができますし、譲渡の意思を債務者が制限することはできません。しかし、債務者は譲渡に反対の意思表示をすることができ、それを譲受人が知ったり知り得た場合は、債務の履行をしなくてもいいとなっています。

このように、債務者が反対しているのを知っているのに、無視をするような譲受人を守ることはないという判断がされています。譲渡はできるけども、反対されると譲渡された先の債務には履行しなくていいという話になるので、実質的には譲渡はできないということです。

その後、通常通り、債務を譲渡人に弁済して、債権を消滅させれば何も問題ありません。

例外の例外

債務者が譲渡に反対をした場合、債務の履行しないということができました。しかし、債務の履行は元々の債権者である譲渡人にされるはずです。この場合、元々は譲渡人と譲受人の関係ですので、譲受人は、譲渡人に責任を求めて、債務の履行を求めることができます(466条の4項)

「履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない」とあるように、履行を催告して履行されない時は、3項の例外として債務者に直接、債務の履行を求めることができます。

ただし、履行されなかった間に債務者が譲渡人に弁済完了してしまった場合は、既に債務が消えてしまっているので、譲受人はもう債務者に履行を求めることができなくなってしまいます。そのため、譲渡人に損害賠償請求することになるでしょう。

まとめ

債権の譲渡は基本的にできますが、それは債務者が反対しても譲渡することは制限できませんが、反対していることを譲受人が知っている場合は、債務者は譲受人に債務の履行をする必要はありません。

通常通り、譲渡人に履行すればいいのですが、それに対抗して、譲受人は譲渡人に債務の履行を請求することができ、履行されなかった場合は債務者から直接請求することができます。

466条では、基本的に譲渡は債務者が反対した場合は、譲渡をしない方がいいと示しているということでしょう。