契約の際に代理人を立てることがありますが、その際に例えば、代理権の範囲を逸脱するなどして、代理権がないのに代理権を行使したとみなされ、無権代理人とされます。

本来、代理人の契約した内容は、代理を頼んだ人(本人)帰ってきますが、無権代理人となった場合、この無権代理人はどのような責任を追うのでしょうか。

無権代理人について

大前提として、代理人というのは本来Aさん本人が法的行為をするところを、代わりを立てて法的行為をすることです。

そのため、代理人がした法的行為は、本人Aさんに効果が帰属されます。しかし、本当は代理権持っていないのに、代理権があるように振る舞ったり、かつて代理権を持っていたが、今は持っていない人が代理権があるように振る舞うなど、トラブルが多数考えられます。

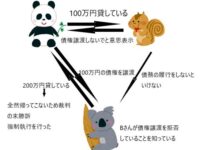

このような、本人Aさんと取引した相手方Bさん、そして無権代理人Cさんがいる時に、誰の利益を保護しないといけないのかということが大切になります。

まず、無権代理の中で、BさんがCさんを代理権持つ人物だと思い込んでいたとします。その場合、表意代理(形上の代理)とみなされAさんに責任追及ができる場合があります。

しかし、表意代理も認められないと、Bさんが損害を被ります。

こうした、Bさんの保護のために、無権代理人Cさんに責任追及をできる場合を示したのが、117条となります。

本来ならば、無権代理人は不法行為責任(709条)を負うだけですが、それだけではBさんの保護のために不十分であるので、民法は無権代理人Cさんに特別の責任を負わせることとしています。この責任は、Bさんの保護、ひいては代理制度の信用を維持するための責任であるから、無過失責任であると考えられています。

117条の条文の変化は?

改正前の117条

- 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

- 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。

改正後の117条

- 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。

2、前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。

二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。

三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。

(単独行為の無権代理)

無権代理人が責任追及を逃れる条件 117条1項

ここでも、本人をAさん、取引先の相手方をBさん、代理人(無権代理人)をCさんとします。第一項では、無権代理人が責任追及をされない場合が書かれていました、しかし旧条文では、「本人(Aさん)からの追認を得ることができなかった」事実を相手方(Bさん)が主張、立証するようにとれる書き方がされていましたが、これではBさんに負担をかけるため、無権代理人Cさんが本人から追認を得たと主張・立証が必要とされていました。

そのため、条文も「本人から追認を得たときを除き」と明らかに無権代理人が主張・立証しないとわかる文面へと変化しました。

117条1項のポイント

無権代理人が責任追及を逃れる場合は2つ

・自分は代理権があることを証明した時

・本人から追認を得た時

上記の2つのうちどちらかをできない場合は、無権代理人は相手方の選択によって、履行か損害賠償の責任を負う。

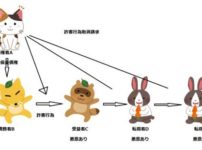

相手方Bさんに過失がある場合 117条2項

無権代理人に責任追及をするのは、相手方Bさんの利益を保護することが目的です。そのため相手方に過失がある場合(例えば、代理人がないことを知っていた場合や知りえた場合)はどのようになるのでしょうか。

従来の法律では、相手方Bさんに過失がある場合(つまり知っていたもしくは、知りえたのに過失により知らなかった)場合は無権代理人に責任追及ができませんでした。

しかし、新しい117条ではBさんに過失がある場合でも、代理人(Cさん)が自分に代理権がないことを知っていて、契約しようとした場合には、Cさんに重大な悪意があるので、Bさんは過失がない場合と同様にCさんに責任追及ができるようになりました。

旧民法よりもさらに、Bさんの保護と無権代理人の責任を重くしたものと考えられます。

117条2項のポイント

・BさんがCさんに代理権がないことを知っていた場合には責任追及できない

・Bさんに過失がある場合は、Bさんは無権代理人(Cさん)に責任追及できない

ただし、Cさんが代理権を持っていないことを自分が知っていて契約に臨んだ場合は除く。

・また、Cさんが行為能力の制限を受けていた場合もCさんに責任追及できない

無権代理人の責任と表見代理との関係は?

無権代理人に責任追及をするのは、取引先の相手方を保護するという考えからでした。しかし、同じように取引先の相手方を保護する考えとして、はじめに出てきた表意代理という考えがあります。表意代理は、無権代理人に代理権があると見えたため、本人Aさんに責任追及ができる考え方ですが、無権代理人の責任と表見代理との関係はどのようになるのでしょうか?

これには2つの考え方があります。

(1) 補充的責任説

1つは、無権代理人の責任は表見代理が成立しない場合に補充的に認められる責任であるとする考え方です(補充的責任説)。この考え方は、117条2項の「過失」を重過失と考えます。無権代理人の責任と表見代理とはともに相手方の善意・無過失を要件としています。そのため、相手方に過失があった場合に表見代理だけではなく、無権代理人の責任も認められないとすると117条の適用場面がほとんどなくなってしまうからです。

(2) 選択責任説(判例・通説)

もう1つの考え方は、本人の表見代理責任と無権代理人の責任とは互いに独立した制度であり、相手方Bさんはどちらを追及するかを自由に選択できるとするものである(選択責任説)。相手方は、表見代理が成立する場合であっても、無権代理人の責任を追及することができるのであって、無権代理人は表見代理が成立することを主張して自己の責任を免れることはできない(最判昭62.7.7)。本人に対する表見代理の主張と無権代理人の責任追及は、並行して行うこともできると考えます。

この考え方は、117条2項の「過失」を通常の過失(軽過失)と解する。したがって、過失ある相手方は、本人の表見代理責任と無権代理人の責任のどちらも追及することができません。(ただし、過失があっても117条2項の2にある、無権代理人が自己に代理権がないことを知っていた場合は、無権代理人に責任追及を選ぶことが出来ます)

まとめ

無権代理人との取引をした場合、相手方が損害を被ります。そうした場合の保護が無権代理人への責任追及と、表意代理による本人への責任追及という考え方です。表意代理は必ずしも認められるというわけではないので、特に相手方(Bさん)に過失がある場合は、無権代理人に責任追及を狙うのが妥当と考えられます。

どちらにせよ、取引の際には過失がないように、十分に代理人を確認する必要があるでしょう。

その他の民法改正