改正民法97条【意思表示】について。

意思表示というのは、一定の法律効果の発生させる意思の表明です。例えば、スーパーでリンゴを買うときに「買いたい」とレジに持っていきます。これが意思表示です。互いの「買いたい」と「売りたい」が一致すれば、「売買契約」という法律効果を発生させる契約が結ばれます。

しかし、意思表示はいつから効力を発生するのでしょうか?例えば、郵便で相手に賃貸契約書を送ったとしましょう。いつの時点で効力が発生するのでしょうか?今回は意思表示の効力の発生について書かれている第97条について、民法の改正点を解説していきます。

第97条の改正前はどうだったのか

- 遠隔地に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる

- 遠隔地に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない

97条は従来、遠隔地に対して、通知が相手に届いた瞬間から発生するとなっていました。つまり、郵便で送った場合は相手に届いたときが意思表示となります。また、意思表示を送ってから亡くなった場合も、効力は持続するとなっていました。

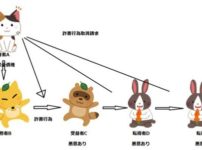

しかし、例えば、通知が届くのを相手が妨害した場合はどうでしょうか?例えば、郵便物の受け取りを拒否している場合や、メールを迷惑メールに入れて連絡がつかない場合です。

いつまで経っても、意思表示ができないということになってしまいます。

様々な問題を受けて、次のように改正されました

改正後の第97条

- 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる

- 相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げたときには、その通知は、通常到達すべきであった時に到達したものとみなす

- 意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、意思能力を喪失し、又は行為能力の制限を受けたときであっても、そのためにその効力を妨げられない

大まかな変更点としては、「遠隔地」という文言が削除され、遠隔地の場合という限定ではなく、意思表示全般を表す条文へと変更しました。

また、旧条文の第2項が第3項に変更し、第2項が新設されました。

変更された第1項のポイント

第1項は従来、遠隔地の意思表示についてのみを表していましたが、目の前にいる対話者については、規定されていませんでした。しかし、遠隔地が抜けたことによって、目の前にいても到達した瞬間に効力が発揮されると明文化されることになります。なので今回の改正では、例えば、相手方が耳が聞こえない(難聴)の場合に、肉声で意思表示をしても意味がないことがわかります。

目の前であっても、相手に届いた場合が意思表示であるということがわかるようになりました。

新設された第2項のポイント、到達が妨害された場合

相手方が意思表示を到達することに対して、正当な理由なく拒絶した場合、意思表示した表意者は不利益を被ることになります。そのため、意思表示が妨害された場合において、正当な理由がない場合は、本来到達すべきで時に到達したものとみなすようになりました。

みなし到達により、意思表示の効力が拒絶された場合でも発揮されるようになりました。

このみなし到達の場合も、第1項と同じように、到達した時から意思表示の効力が発揮されます。

変更された第3項のポイント

旧条文の第2項で、意思表示は、死亡したり、行為能力の制限をされても効力は消滅しないとされていました。これは、発信した段階で意思表示は、完了しているという考えから来ています。

改正された新民法では、同じ論理で意思能力が喪失した場合でも当てはまると明文化されました。

行為能力というのは、契約などの法律行為を単独で確定的にできる能力のことを言います。

逆に行為能力の制限というのは、行為能力が制限されている人、つまり未成年者や成年被後見人など、判断能力などが十分ではないと考えられる場合です。

意思能力の喪失というのは、行為能力が単独で行為能力を行えないものを保護する目的あるため、法律により決められているのに対して、一つ一つの問題となる行為に対してその状況から判断されます。

そのため、意思能力は「自己の行為の法的な結果を認識・判断することができる能力」とされています。

意思能力がないものがした行為は無効になると考えられています。

| 行為能力 | 意思能力 |

対象 | 未成年者や成年被後見人 被保佐人、被補助人 | 精神病や認知症、泥酔者など |

認定方法 | 制度的に定められる | 1つ1つの行為ごとに判定する |

まとめ

意思表示という契約にとって重要な要素は、改正第97条で遠隔地だけでなく、意思表示という行為そのものが、相手方に到達した瞬間から効力が発揮されると明文化されました。逆に言えば届かない、意思表示は、意思表示にはなっていないということです。

しかし、相手方が正当な理由なく届くことを妨害した場合はこの限りではなく、本来届いたとみなされるタイミングから効力を発揮します。

また、発した瞬間から意思表示をしたものと考えられていますが、届く前に死亡したり、行為能力を制限されたり、意思能力を喪失しても、相手に届けば意思表示として効力を発揮します。

その他の民法改正

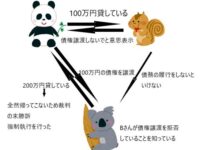

【債権の譲渡の対抗要件】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第467条)

466条では一貫して債権の譲渡について解説してきました。特に、債務者の保護を目指して、債権の譲渡に債務者が反対の意思表示をする場合の規定が多数ありました。今回、467条では、債権の譲渡を債務者に対抗するための要件を詳しく解説していきます。 このページで分かる事467条の条文の変化指名債権とは対抗要件とは第三者の対抗要件確定日付のある証書とはまとめ 467条の条文の変化 【改正前民法】 (指名債権の譲渡の対抗要件) 第467条 1 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は ...

ReadMore

法改正

2021/2/2

【債権の譲渡における債務者の抗弁】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第468条)

債権の譲渡については468条で最後の条文になります。最後は債権の譲渡に対して、債務者が抗弁できる場合をまとめた条文になります。改正前と比べて大きく変わったため、今回は改正ポイントを重点的に債務者の対抗を解説していきます。 このページで分かる事468条の条文の変化抗弁権の切断規定を削除対抗要件具備時とは468条2項のポイント466条の3の場合まとめ 468条の条文の変化 【改正前民法】 (指名債権の譲渡における債務者の抗弁) 第468条 1 債務者が異議をとどめないで前条の承諾を ...

ReadMore

法改正

2021/2/2

【将来債権の譲渡性】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第466条の6)

将来債権という、将来発生するだろうという債権があります。この将来債権も譲渡することができます。今回は未来の債権についての基本ルールと、譲渡の制限の意思表示がある場合を解説していきます。 このページで分かる事466条の6の条文将来債権とは対抗要件具備時 まとめ 466条の6の条文 【改正後民法】 (将来債権の譲渡性) 第466条の6 1 債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。 2 債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生してい ...

ReadMore

法改正

2021/2/2

【譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第466条の2)

466条では債権の譲渡についての基本ルールと、債務者が反対した場合のルールについて、明確にされていました。次なる466条の2では債務者が反対した場合の「供託」について定めてあります。この記事では「供託」について詳しく解説していきます。 このページで分かる事466条の2の条文供託とは債務者が債権の譲渡に反対した場合の供託供託できる場所供託できる相手は譲受人だけまとめ 466条の2の条文 (譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託) 第466条の2 1 債務者は、譲渡制限の ...

ReadMore

【譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第466条の4)

債権者は別の人に債権の譲渡をすることができ、債務者はそれを制限することができないというのが基本原則でした。しかし、債務者が反対した場合、債権をもらった人(譲受人)に債務の履行をしなくてもいいというルールがありました。ではもし、譲受人が強制執行をされ債権の差押えをされた場合はどうなるのでしょうか。今回は債権を差押えられた時を解説します。 このページで分かる事466条の4の条文債権者が別の債権者に強制執行される場合強制執行でも債務の履行をしなくてもいい場合まとめ 466条の4の条文 ...

ReadMore

法改正

2021/2/2

【預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第466条の5)

債権には預金債権や貯金債権と呼ばれるものがあります。466条では債権の譲渡についての基本ルールを定めていましたが、ここでは、特殊な債権の譲渡とそれを制限する意思表示ができるのかについて解説していきたいと思います。 このページで分かる事466条の5の条文預貯金債権とは預貯金債権は譲渡を制限できる?預貯金債権だけなぜ制限できるのか差押えは可能まとめ 466条の5の条文 【改正後民法】 (預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力) 第466条の5 1 預金口座又は貯金口座に係る預金又は ...

ReadMore

【連帯債務者の一人による相殺等】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第439条)

このページで分かる事439条1項のポイント439条2項、相殺は他の連帯債務者が勝手にできる?まとめ 〔改正前民法〕 (連帯債務者の一人による相殺等) 第436条 1 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。 2 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分についてのみ他の連帯債務者が相殺を援用することができる。 ⇩ 【改正後民法】 (連帯債務者の一人に ...

ReadMore

【詐害行為取消権の期間の制限】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第426条)

詐害行為取消請求に関する最後の条文が426条になります。詐害行為取消権が使える期間について書かれている条文です。無制限に過去の詐害行為を取消できるわけではないということですね。 今回は、詐害行為取消ができる期間について解説します。 このページで分かる事426条の条文の変化変更のポイント時効の消滅ではなくなった転得者がいる場合はどうなるのかまとめ 426条の条文の変化 【改正前民法】 (詐害行為取消権の期間の制限) 第426条 第424条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時 ...

ReadMore

【詐害行為取消請求を受けた転得者の権利】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第425条の4)

今回の改正で、詐害行為に関する内容は大幅に増えましたが425条の2と3では、詐害行為として取消された後の、受益者の権利について書かれていました。 受益者からさらに、贈与などを受けた人で、債権者を害する行為だと知っている人を転得者と言いました。この転得者にも受益者同様の不利益が起こることが考えられるため、転得者にも同様の権利があるのでしょうか。 解説していきたいと思います。 このページで分かる事425条の4の条文転得者の権利とは財産の処分に関する行為での転得者の権利債務の消滅に関する行為で ...

ReadMore