法律行為の結果、何らかの給付を受けたものの、その法律行為が無効であった場合には、給付を受けた人はどのような義務を負うのかというのが、原状回復の義務(121条2項)になります。

原状回復とは?

原状回復はとても簡単です。私たちの日常生活でも、物を買う(売買契約)をした時に、間違えて買ってしまい、返品することがあるでしょう。この時、売買契約が無効になったと考えられます。

返品の際は、買った人は品物(メロン)を返して、売った人はお金を返します。

では、このメロンを少し食べてみてから、返した場合はどうなるでしょうか?今回は、様々な契約無効時のルールについて、法改正された部分を解説します。

民法121条2の条文は?

民法の121条の2は新設された条文になります。従来は121条は1項しか条文がなく、

「取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。」

という、取り消されると無効になるという効果と、ただし書きで制限行為能力者の規定しか書かれていませんでした。

今回新設された121条の2では、ただし書きが実質的にスライドしてきました。

第121条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。

(原状回復の義務)

第121条の2

- 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。

- 前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

- 第一項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。

121条の2の1項は原状回復の義務

121条2の1項は非常に簡単であり、契約行為が取り消され、無効になった場合互いに、返還しましょうと書いてあります。債務というのは、借金のイメージが強いですが、金銭を払ったり物を渡すといった法律行為の結果としての義務のことを言います。

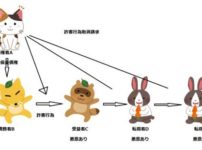

なので、物を買う・売ると売買契約において、お金も品物も互いに相手に渡す「債務」になります。履行は約束ごとを実際に行うことになります。なので、債務の履行とは、売買契約が実際に行われ、上の図で言えば、メロンを受け取り、お金を渡した状態になります。

このような、既に互いに渡し終えてしまった後に、契約が取りけしになった場合には、当然互いに返還し原状回復をする義務が双方にあります。

なので、もしメロンを食べてしまえば、原状回復ができないので、この場合はメロンという品物の現物返還ができないため、価額償還義務が発生すると考えられます。

121条の2の2項は返還義務が限定される場合

物を貰うということがあります。貰うという行為は契約行為と意識することは少ないですが、これも贈与契約という契約です。

この贈与契約が取消された場合に、返還義務はあるのでしょうか?

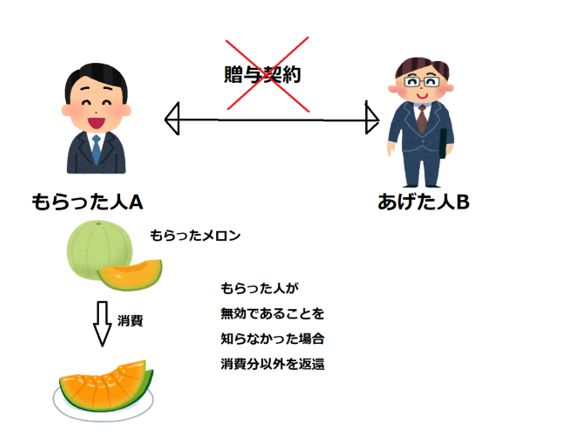

121条の2の2項では、例えば、Aさんがメロンをもらったとします。AさんはBさんに何も渡していないのでこれは無償行為になります。この無償行為が無効になった場合、Aさんが返還するだけなので、互いに返還する義務はありません。

この時にAさんが、無効になったことを知らずに(無効であるということを知る前に)もらったメロンの1部分を食べたとします。

この場合、121条の2の1項では、原状回復の義務があったので、食べた分をお金で補填する価額償還義務がありましたが、貰ったものなどで無効であることを知らなかった場合は、食べなかった部分だけの返却で問題ないとなります。

また、もし無効であることを知っていた上でメロンを食べた場合は原状回復の義務が生じ、価額償還義務が生じます。

121条の2の3項 返還義務が限定される場合part2

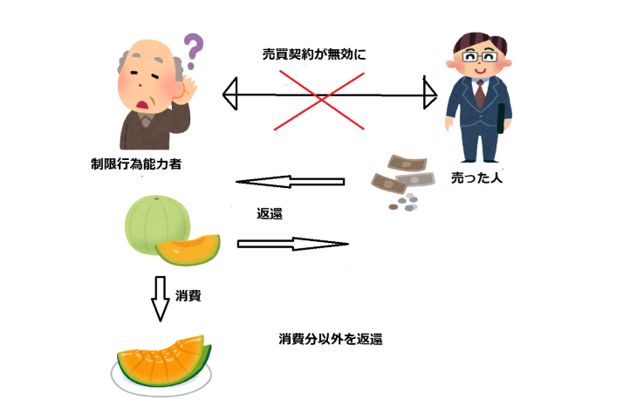

今度は制限行為能力者や意思無能力者だった場合です。制限行為能力者は意思決定において、単独ですることが難しい人、例えば、未成年や成年後見人をつけている痴呆症の高齢者などが当てはまります。

このような場合、制限行為能力者を保護するため、契約の取り消しが行われることがあります。当然契約を取り消すのは、制限行為能力者を保護するためなので、例えば、メロンを消費したものを原状回復義務をつけ、価額償還義務をつけると保護するために取り消した意味がなくなってしまいます。

なので、121条の2の2項と同様に、消費しなかった分だけの返還義務だけが生じます。

上の図のように、制限行為能力者が契約をした場合、無効になることがあります。この場合互いに返還をしますが、消費してしまった場合には、制限行為能力者は消費した分以外を返還すればよく、原状回復の義務を負いません。

制限行為能力者とは?

制限行為能力者は、具体的には、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人のことです。民法は意思表示によって、契約が成り立つと考えていますが、意思表示を受け取ることができない人として、制限行為能力者を定めています。

もう一つ意思無能力者(意思能力を喪失した人)という言葉があります。こちらは通常時は、意思表示ができる状態ですが、例えば、泥酔状態や認知症の進行によって、正常な判断ができず意思表示を受け取れる状況になかったと考えられる人です。

制限行為能力者と意思無能力者の違いは、制限行為能力者は制度的な枠組みで決定され、未成年であれば、20歳未満の場合(2022年4月からは18歳未満)、成年被後見人であれば成年後見人を立てることで、制限行為能力者となります。

対して意思無能力者は、その時々によって変わり、例えばお酒の席で契約をしたが、酔っていた本人は覚えておらず、後から取り消したいときにその時は意思無能力者の状態であったと主張し、認められれば契約を取り消すことができます。

どちらにせよ、制限行為能力者や意思無能力者を保護する目的で、契約を取り消しまた原状回復の義務も限定的な適応になっているのです。

まとめ

基本的に、法的行為(売買契約など)は取り消され、無効になった場合に原状回復の義務があります(民法121条の2の1項)

しかし、すべての場合に原状回復の義務があるわけではなく、無償行為(贈与契約)など物をあげただけで相手から何ももらっていない時に、貰ったものを一部消費してしまった場合は、消費した時に無効であることを知らなければ、返すのは消費しなかった分だけで問題ありません。

また、制限行為能力者の場合は、制限行為能力者を保護する目的で契約を取り消すことがあるため、その場合も消費したものは、消費しなかった部分だけ返還するだけで問題ありません。

原状回復という賃貸の原状回復が思い浮かびますが、そちらは民法621条にて明記されているので、そちらをご参照ください。

その他の民法改正

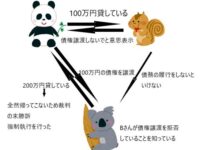

【債権の譲渡の対抗要件】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第467条)

466条では一貫して債権の譲渡について解説してきました。特に、債務者の保護を目指して、債権の譲渡に債務者が反対の意思表示をする場合の規定が多数ありました。今回、467条では、債権の譲渡を債務者に対抗するための要件を詳しく解説していきます。 このページで分かる事467条の条文の変化指名債権とは対抗要件とは第三者の対抗要件確定日付のある証書とはまとめ 467条の条文の変化 【改正前民法】 (指名債権の譲渡の対抗要件) 第467条 1 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は ...

ReadMore

法改正

2021/2/2

【債権の譲渡における債務者の抗弁】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第468条)

債権の譲渡については468条で最後の条文になります。最後は債権の譲渡に対して、債務者が抗弁できる場合をまとめた条文になります。改正前と比べて大きく変わったため、今回は改正ポイントを重点的に債務者の対抗を解説していきます。 このページで分かる事468条の条文の変化抗弁権の切断規定を削除対抗要件具備時とは468条2項のポイント466条の3の場合まとめ 468条の条文の変化 【改正前民法】 (指名債権の譲渡における債務者の抗弁) 第468条 1 債務者が異議をとどめないで前条の承諾を ...

ReadMore

法改正

2021/2/2

【将来債権の譲渡性】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第466条の6)

将来債権という、将来発生するだろうという債権があります。この将来債権も譲渡することができます。今回は未来の債権についての基本ルールと、譲渡の制限の意思表示がある場合を解説していきます。 このページで分かる事466条の6の条文将来債権とは対抗要件具備時 まとめ 466条の6の条文 【改正後民法】 (将来債権の譲渡性) 第466条の6 1 債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。 2 債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生してい ...

ReadMore

法改正

2021/2/2

【譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第466条の2)

466条では債権の譲渡についての基本ルールと、債務者が反対した場合のルールについて、明確にされていました。次なる466条の2では債務者が反対した場合の「供託」について定めてあります。この記事では「供託」について詳しく解説していきます。 このページで分かる事466条の2の条文供託とは債務者が債権の譲渡に反対した場合の供託供託できる場所供託できる相手は譲受人だけまとめ 466条の2の条文 (譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託) 第466条の2 1 債務者は、譲渡制限の ...

ReadMore

【譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第466条の4)

債権者は別の人に債権の譲渡をすることができ、債務者はそれを制限することができないというのが基本原則でした。しかし、債務者が反対した場合、債権をもらった人(譲受人)に債務の履行をしなくてもいいというルールがありました。ではもし、譲受人が強制執行をされ債権の差押えをされた場合はどうなるのでしょうか。今回は債権を差押えられた時を解説します。 このページで分かる事466条の4の条文債権者が別の債権者に強制執行される場合強制執行でも債務の履行をしなくてもいい場合まとめ 466条の4の条文 ...

ReadMore

法改正

2021/2/2

【預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第466条の5)

債権には預金債権や貯金債権と呼ばれるものがあります。466条では債権の譲渡についての基本ルールを定めていましたが、ここでは、特殊な債権の譲渡とそれを制限する意思表示ができるのかについて解説していきたいと思います。 このページで分かる事466条の5の条文預貯金債権とは預貯金債権は譲渡を制限できる?預貯金債権だけなぜ制限できるのか差押えは可能まとめ 466条の5の条文 【改正後民法】 (預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力) 第466条の5 1 預金口座又は貯金口座に係る預金又は ...

ReadMore

【連帯債務者の一人による相殺等】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第439条)

このページで分かる事439条1項のポイント439条2項、相殺は他の連帯債務者が勝手にできる?まとめ 〔改正前民法〕 (連帯債務者の一人による相殺等) 第436条 1 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。 2 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分についてのみ他の連帯債務者が相殺を援用することができる。 ⇩ 【改正後民法】 (連帯債務者の一人に ...

ReadMore

【詐害行為取消権の期間の制限】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第426条)

詐害行為取消請求に関する最後の条文が426条になります。詐害行為取消権が使える期間について書かれている条文です。無制限に過去の詐害行為を取消できるわけではないということですね。 今回は、詐害行為取消ができる期間について解説します。 このページで分かる事426条の条文の変化変更のポイント時効の消滅ではなくなった転得者がいる場合はどうなるのかまとめ 426条の条文の変化 【改正前民法】 (詐害行為取消権の期間の制限) 第426条 第424条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時 ...

ReadMore

【詐害行為取消請求を受けた転得者の権利】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第425条の4)

今回の改正で、詐害行為に関する内容は大幅に増えましたが425条の2と3では、詐害行為として取消された後の、受益者の権利について書かれていました。 受益者からさらに、贈与などを受けた人で、債権者を害する行為だと知っている人を転得者と言いました。この転得者にも受益者同様の不利益が起こることが考えられるため、転得者にも同様の権利があるのでしょうか。 解説していきたいと思います。 このページで分かる事425条の4の条文転得者の権利とは財産の処分に関する行為での転得者の権利債務の消滅に関する行為で ...

ReadMore

【受益者の債権の回復】民法改正2020年4月1日施行の基本と要所の解説(第425条の3)

詐害行為は債務を抱える債務者が、債権者に返すことができないのに、資産を隠したり減らしたりするために、他人(受益者)に贈与したり、不当に安く売ったりすることでした。これらを取消すことで、債務者の財産を回復させ、債権者が取り立てることができるようにするものでしたが、受益者が債務者に対して債権を持っていた場合はどうでしょうか。 今回は受益者の債務者に対する債権について解説します。 425条の3の条文 (受益者の債権の回復) 第425条の3 債務者がした債務の消滅に関 ...

ReadMore