詐害行為取消請求に関する最後の条文が426条になります。詐害行為取消権が使える期間について書かれている条文です。無制限に過去の詐害行為を取消できるわけではないということですね。

今回は、詐害行為取消ができる期間について解説します。

426条の条文の変化

【改正前民法】

(詐害行為取消権の期間の制限)

第426条

第424条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

↓

【改正後民法】

(詐害行為取消権の期間の制限)

第425条

詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から二年を経過したときは、提起することができない。行為の時から十年を経過したときも、同様とする。

大きな変更点としては、「時効」という言葉が無くなり、提訴することができないとなりました。また、20年から10年へと短縮されています。

それでは詳しく見ていきましょう。

変更のポイント

詐害行為取消請求をどんなに昔のものでもできるということはありません。過去になればなるほど証拠はなくなってしまいますし、それだけ長く放置していた債権者の怠慢も指摘できてしまうからです。

期間を決める条文は「起算点」、期限の出発点が大切になります。

条文では、「知った時」と「行為の時」という二つの起算点を想定しています。

「知った時」というのは、「債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時」とされています。非常にもったいぶった言い回しですが、債務者の心情というのを想定するのは難しいので、実際には詐害行為の事実を、債権者が知った時というのが起算点であると考えられます。

知った時という起算点からは2年という時間が与えられています。詐害行為を知ったのに、訴えないというのはおかしな話なので、十分な時間だと言えるでしょう。

「行為の時」というのは、債務者が詐害行為を行った時を表しています。これは債権者が知っているかどうかにかかわりません。行為の時という起算点からは。改正前は20年の期間が与えられていましたが、改正後は10年になりました。

そもそも20年という数字は詐害行為取消に関しては、考えにくいものでした。

詐害行為取消請求が使えるには、詐害行為を行ったときから20年間ずっと無資力(返す能力がない状態)にある必要があります。実際の背景を踏まえて10年という数字になったのだと考えられます。

「知った時」と「行為の時」という二つの起算点がありますが、行為から9年後に詐害の事実を知った場合はどうなるのでしょうか。

提訴の期限は期限が早い方が優先されます。つまりこの場合は「行為の時」の10年が先に来るので、こちらが優先されるということになります。

時効の消滅ではなくなった

改正前の条文では、期間の制限のことを「時効によって消滅する」と時効であると捉えていました。しかし、改正後には、「提起することができない」と形を変えています。

これは時効という考え方から、提訴期間という考え方に変わったということを意味しています。

時効ではないので、時効の完成猶予・更新の対象にはなりません。完成猶予というのは時効の延長、更新というのは時効のリセットの意味でした。改正後では、こうした延長やリセットするようなルールはなくなります。

どうやら詐害行為取消請求は提訴して行使する権利だと考えられているようです。

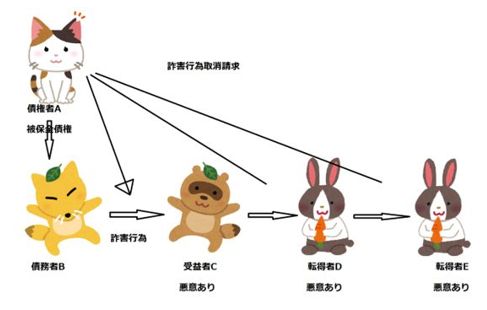

転得者がいる場合はどうなるのか

詐害行為取消請求には、受益者だけではなく受益者からさらに贈与などの利益を受けた転得者がいました。このような受益者や転得者を被告として、訴訟することになりますが、転得者の時の起算点はいつからになるのでしょうか。

パターンとしては、債務者が受益者に渡した時と受益者が転得者に渡した時があります。普通に考えると受益者が転得者に渡した時が起算点に見えますが、「債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時」とあるので、どうやら、債務者が受益者に渡すという行為を債権者が知った時から2年間、債務者が受益者に渡した時から10年間という期間設定になります。

まとめ

詐害行為取消請求権を行使できる期間について書かれたのが、426条でした。

期間は出発点である「起算点」が重要になり、債権者が債務者の詐害行為を「知った時」と債務者が詐害行為を行った、「行為の時」の2つがあります。

それぞれ、「知った時」と「行為の時」から2年と10年という期間が設けられましら。

また期間について、従来は時効という考え方でしたが、改正後は、提訴期間と捉えられ、時効の完成猶予や更新は使えなくなりました。